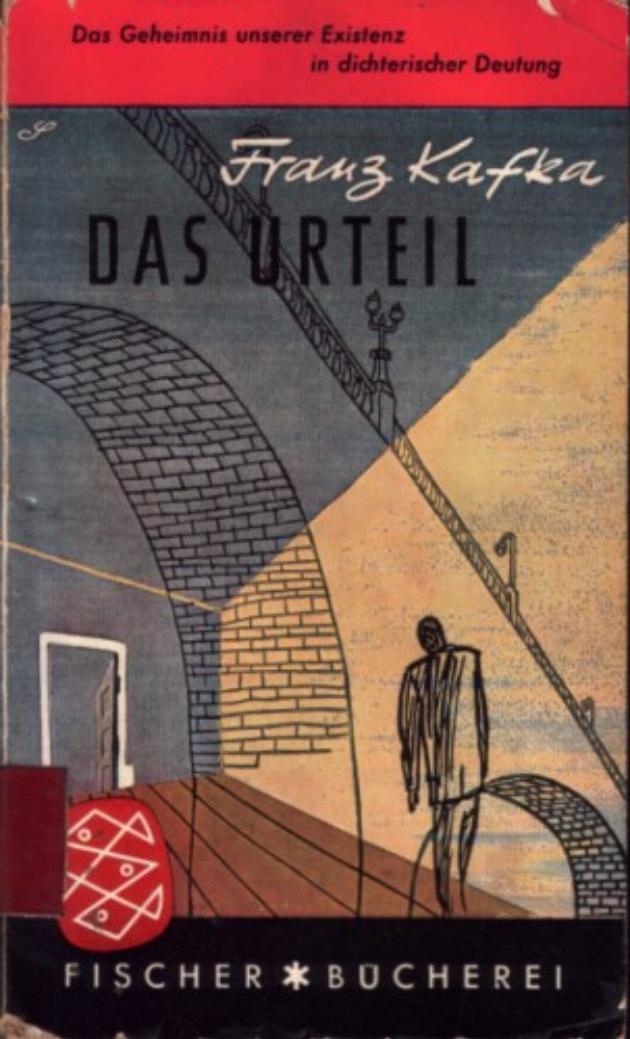

Entre el 11 de febrero y el 10 de junio de 1913, hace aproximadamente cien años, en una modesta revista de nombre Arkadia, cuya primera y única edición tardó en agotarse seis largos años, aparecería uno de aquellos relatos destinados a cambiarle el rumbo a la literatura, primer rastro dejado por el monstruo de Praga: La Condena (Leipzig, 1913, pp. 53-65). Más que un monstruo Franz parecía más bien un lémur, y un lémur asustado. Con su toque maléfico, de duende impenitente. No era el primer texto que publicaba, pero sí aparecían por primera vez –más nítidos que los pies de Aquiles- aquellos elementos que identificarían luego su obra entera.

Entre el 11 de febrero y el 10 de junio de 1913, hace aproximadamente cien años, en una modesta revista de nombre Arkadia, cuya primera y única edición tardó en agotarse seis largos años, aparecería uno de aquellos relatos destinados a cambiarle el rumbo a la literatura, primer rastro dejado por el monstruo de Praga: La Condena (Leipzig, 1913, pp. 53-65). Más que un monstruo Franz parecía más bien un lémur, y un lémur asustado. Con su toque maléfico, de duende impenitente. No era el primer texto que publicaba, pero sí aparecían por primera vez –más nítidos que los pies de Aquiles- aquellos elementos que identificarían luego su obra entera.

Si supiese dibujar sé qué escena escogería para ilustrar el relato. En un rincón de la habitación, temblando de espanto, George Bendemann; hacia el centro, parado sobre la cama (el montón de frazadas ha caído al suelo), el padre (ha levantado el brazo y su dedo índice roza el techo, la cara descompuesta por la rabia). A partir de este momento, el relato entra en el terreno de la pesadilla. Se torna inquietante, un enigma imposible de resolver. La sorpresa del final debe estar entre las más chocantes. Destaca el detalle grotesco, propio del expresionismo de la época.

Kafka escribió este relato del 22 al 23 setiembre de 1912, de diez de la noche a seis de la mañana. Existen coincidencias de tiempo y espacio (este juego de circunstancias que cada vez nos define menos) entre la escritura del relato y el relato mismo. El análisis psicológico o cabalístico lo llevó a cabo el mismo Kafka en partes de su diario y correspondencia. Kafka reconoce este texto como iniciático: “Sólo así se puede escribir, con esa cohesión, con esa apertura total de cuerpo y alma”. Tanto la acción del relato como la escritura del mismo ocurren un domingo. Kafka se encierra en su habitación a escribir sobre George Bendemann, personaje que cuando arranca el cuento, está encerrado en su habitación escribiendo una carta. Tanto Kafka como George están sentados ante una mesa-escritorio y ambos miran por la ventana un mismo paisaje, en el que se destaca un puente. Kafka, a partir de su entorno inmediato, se interna en la ficción, en busca de un sentido. Lo que tiene el relato de autobiográfico ha sido anotado por gente más acuciosa.

Lo incidental puede también trascender. Hacia el final del relato George Bendemann se tropieza en su carrera con la criada, “que se disponía a subir para arreglar el apartamento después de la noche”. El cuento termina, extrañamente, a la misma hora en que Kafka termina de escribirlo: a primera hora de la mañana. Si revisamos la primera línea “Era una mañana de domingo…” y le sumamos todo el tiempo que demora escribir una larga carta más la conversación y discusión con el padre, nos daría, apurando las cosas, once de la mañana como mínimo. La luz que se describe es siempre una luz plena. En el registro de aquella noche memorable, Kafka anotó en su diario: “Cuando la criada recorrió por primera vez la antesala, yo escribía la última frase.” Es obvio que Kafka añadió a su cuento este detalle de la criada –otra vez el entorno inmediato- sin reparar en el desajuste horario. Tanto el primer párrafo como los dos últimos fueron escritos bajo la influencia de su entorno más inmediato, cabe preguntarse (en vano) si esta intervención del mundo fáctico al mundo ficticio es constante. Parecido a la intervención del mundo ajeno en el mundo de los sueños: una mala postura, alguien golpeando la puerta, un carro que pasa, etcétera, bastan para modificar lo que soñamos.

Días después, Kafka leyó el cuento a ciertas personas, entre ellas, su hermana. “Mi hermana dijo: ‘Es nuestra casa’. Me asombró que hubiese comprendido mal la localización, y dije: ‘Entonces el padre tendría que vivir en el retrete’.” Si Freud hubiese tenido oportunidad de leer esta anécdota, seguro la habría incluido en una nueva edición de su célebre recopilación de actos fallidos. Kafka, en cambio, había leído a Freud: comentó la influencia del médico vienés en La condena.