A Proteo

Hace ya un buen tiempo que apareció el libro electrónico y hace más o menos dos años que —contadas excepciones— prefiero la pantalla al papel. Hay que aclarar que si digo ‘libro electrónico’ me refiero al dispositivo especialmente adaptado a la lectura de textos que vienen en formatos como pdf, epub, mobi, etc. Que los mismos archivos de lectura sean también llamados ‘libros electrónicos’ confunde; habrá que llamarlos ‘textos electrónicos’ o ‘e-textos’.

La historia del libro podría contarse en términos de su portabilidad; es decir, a partir de su paulatina transformación en objeto portátil. Desde los rollos de papiro o pergamino (supongo que el uso de la palabra ‘rollo’ como sinónimo de ‘complicado’ deriva de lo dificultoso que resultaba leer estos incómodos volúmenes: La Ilíada y La Odisea precisaban, por ejemplo, de nada menos que de treinta y seis rollos); pasando por los pesados códices cuya lectura hacía necesarios una mesa o un atril donde apoyarlos (en la Edad Media muchos de estos libros vivían encadenados a su mueble); hasta la aparición de la imprenta y la reducción del libro a su octava expresión, se ha hecho cada vez más fácil de llevar y leer donde quiera que a uno se le antoje: a la sombra de un árbol según la novela decimonónica, en un café según la novela del siglo XX, o en medios de transporte colectivo según la literatura que nos viene pisando los talones. Con la aparición del libro electrónico, la biblioteca entera se ha hecho portátil.

A los amantes del libro tradicional, aquel que aparece con la invención de la imprenta, habrá que recordarles que su resistencia al libro electrónico, ‘apocalíptica’ según los términos que emplea Umberto Eco, se ha repetido cada vez que el libro cambió de formato. No es extraño que esa resistencia al cambio se repita una vez más a propósito del libro electrónico. Sin embargo, que el viejo, querido libro haya sido incluido en esta nueva revolución tecnológica no debe ser motivo de preocupación; al contrario, le abre a la lectura la posibilidad de competir con otras formas de entretenimiento. Recordemos que el libro, durante un par de siglos, gracias precisamente a su portabilidad, gozó de preferencia absoluta; a fines del siglo XIX otros medios de entretenimiento empezaron a conquistar las preferencias del público (oportunidad para señalar un fenómeno aterrador: el lector, pasado por la criba de los medios masivos de comunicación, se fue transformando en “el público”). La ansiedad por estar siempre bien informado fue el primer escollo en el feliz reino del libro. En un revelador pasaje de Por el camino de Swann, de Proust, uno de los personajes se lamenta del espacio que el periódico le venía ganando al libro: “Lo que a mí me parece mal en los periódicos es que soliciten todos los días nuestra atención para cosas insignificantes, mientras que los libros que contienen cosas esenciales no los leemos más que tres o cuatro veces en toda nuestra vida. En el momento en que rompemos febrilmente todas las mañanas la faja del periódico, las cosas debían cambiarse y aparecer en el periódico, yo no sé qué, los… pensamientos de Pascal, por ejemplo, […] y, en cambio, en esos tomos de cantos dorados que no abrimos más que cada diez años es donde debiéramos leer que la reina de Grecia ha salido para Cannes, o que la duquesa de León ha dado un baile de trajes”. La fascinación u obsesión por estar constantemente informados y, por supuesto, la novedad como valor supremo, fueron restando lectores. Esta consagración de la novedad como valor negociable importante, tiene en parte su origen en el libro mismo: la imprenta permitió que el libro llevara una tapa donde figuraba la fecha de publicación, fueron los libreros los primeros en resaltar este aspecto de la novedad (convenía al negocio) como un valor positivo.

Otra forma de entretenimiento que competía con la lectura era el escuchar música. Las posibilidades de hacerlo fuera de algún recinto y en soledad fueron prácticamente nulas hasta bien entrado el siglo XX. El libro —más bien la lectura— fue amo y señor del retiro en soledad hasta la aparición de la radio portátil, del walkman y del teléfono celular (todos ellos a partir de la segunda mitad del pasado siglo). Por supuesto, ahora existen infinidad de aparatos portátiles capaces de reproducir música hasta el fin de los tiempos, de pasar películas, de guardar miles de fotografías, apareció también el video-juego, además de los celulares conectados perpetuamente a las redes sociales y la posibilidad siempre abierta de distraerse conversando no ya con Dante, Cervantes o Joyce sino más bien con menganito y sutanito. Un solo libro —como una pequeña isla de papel— no puede ganar esa batalla; un libro conectado a internet donde podamos consultar cada dato desconocido, es decir, un libro resignado a incluir la fiebre por la información como parte del proceso de lectura, conectado a equis fotografías o videos que, a la par de dispersar la lectura, la enriquezcan (pero sin estar conectado a las redes sociales en las que sí veo una verdadera amenaza a la lectura); o una biblioteca portátil que contenga todos los libros de consulta necesarios si no se quiere correr el riesgo de naufragar entre infinitos links, tal vez pueda resultar lo bastante estimulante para el nativo digital acostumbrado a un ritmo mucho más acelerado. El libro electrónico es una biblioteca portátil, fenómeno que podría significar la tercera gran revolución del libro. No olvidemos que el formato de tableta no le es para nada ajeno; se confunde con sus más remotos orígenes.

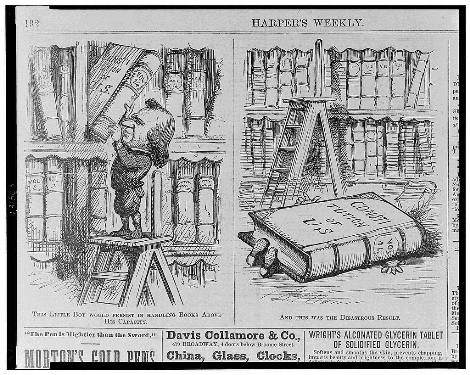

En unos días seguiré escribiendo sobre lo bueno y lo malo de leer en estos modernos aparatos. Por ejemplo, no he dicho nada sobre Proteo, y eso que el texto está dedicado a este super-transformer griego.