A Proteo

Proteo, dios del mar, se transforma en una u otra cosa a fin de escapar de su perseguidor. Borges le dedicó un soneto: “[…] asumía / la forma de un león o de una hoguera / o de árbol que da sombra a la ribera / o de agua que en el agua se perdía. / De Proteo el egipcio no te asombres, / tú, que eres uno y eres muchos hombres”. Mis amigos editores aseguran que el texto electrónico no existe. O lo que es lo mismo, no alcanzará jamás la identidad que puede alcanzar un libro impreso que, a lo largo de los siglos se mantiene, a grandes rasgos, idéntico a sí mismo. Hay que reconocer que el libro impreso tranquiliza, inmutable como ninguna otra cosa en el universo. Sin embargo, tanto el libro impreso como el electrónico se encuentran en igualdad de condiciones respecto a la certidumbre de su existencia: ninguno de los dos existe a no ser que sea leído. El libro electrónico —la época entera parece marcada por el signo de Proteo— es además uno y muchos libros.

El libro jamás ha sido una isla. Los límites que lo separan de otros libros son ilusorios como pueden ser frágiles las tapas que lo encierran en sí mismo. Las páginas de todos los libros se mezclan y confunden entre sí como la pesadilla de arena que soñó Borges. En su formato electrónico, el libro alcanza su expresión más genuina: fantasmal, precario, cambiante. Estas características, negadas durante siglos por el códice impreso, y antes por los rollos de pergamino o de papiro, han conformado siempre la naturaleza del libro. Al confiarlo todo a la escritura, la memoria del hombre se ha tornado inútil y ha ido menguando en sus capacidades; el libro, pese a estar impreso en precisas letras de molde, ha sido siempre fantasmal, ese leve rastro que deja en nuestra memoria se parece más al rastro pasajero sobre la pantalla que a la irrevocable impresión en el papel. El libro es —se recomienda, en un ejercicio masoquista de la lectura, la Historia universal de la destrucción de libros de Fernando Báez— es precario porque en cualquier momento se puede destruir muy fácilmente, qué duda cabe. Entre los destructores de libros, el elemento favorito ha sido el fuego: demora un libro en ser reducido a cenizas. Su condición de precariedad nunca ha sido tan manifiesta como hasta ahora: basta apretar un botón para borrar un libro, para borrar todos los libros.

Cuanto más se relee ciertos libros menos parecidos a sí mismos; el libro impreso permanece idéntico sólo al sensor eléctrico de una máquina fotocopiadora o de un escáner. El libro cambia de una época a otra, de una cultura a otra, de un sujeto a otro, de una suma de circunstancias a otra, de un estado de ánimo a otro. Lo que se creía de tal o cual título, resultó radicalmente diferente de lo que se creía hace cien años o de lo que se vaya a creer en otros cien. El libro, disfrazado en su imagen fija, confiado en su impresión perdurable, nunca ha parecido lo que es: la posibilidad constante de convertirse en otro libro. El libro electrónico es —parafraseando a Borges una vez más— uno y muchos libros.

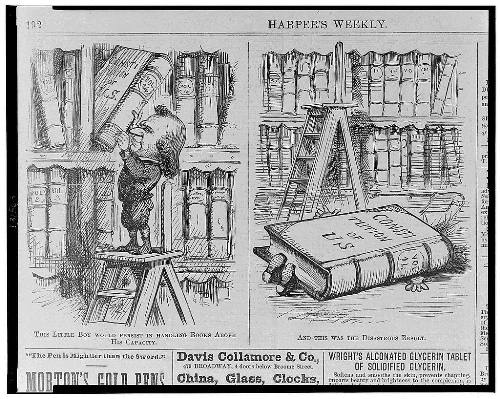

Y aquí radica también lo malo de leer en uno de estos modernos aparatos. En menos de una semana, puedes armar tu propia biblioteca, sin gastar más que en el servicio de Internet, compuesta de varios centenares de libros. El exceso de posibilidades para leer lo que se te antoje (la oferta de textos electrónicos es mayor a la oferta de libros impresos, además de gratuita) en este preciso instante, se ha multiplicado como nunca antes. Empezar un libro cualquiera significa renunciar a cualquier otro, a cientos de otros a los que tienes igual e inmediato acceso. La facilidad con la que puedes hacerte de textos (cada semana se suman a la red varias docenas de títulos) termina por abrumarte. El equivalente a infoxicación (mezcla entre información e intoxicación), es la pedéfesis o e-bookmanía, que, contradictoriamente, amenazan con acabar con los últimos lectores del planeta. Corremos el riesgo de quedar atrapados en nuestro agujero de pez-banana o volvernos cada vez más neuróticos, limitados a acumular libros como el necio del que da cuenta Sebastian Brant, liderando su famosa nave: “El primer danzante soy en el baile de los necios, pues sin provecho muchos libros tengo, que ni leo ni entiendo”. O como aquel otro, al que se refiere Luciano de Samosata, que compraba tantos libros para sentirse cada vez más sabio, tanto como puede serlo la repisa donde uno solía emparejarlos: “¿Qué provecho sacas, a no ser que pienses que hasta las estanterías son cultas porque contienen tantísimas cantidades de escritos de los antepasados?”.