Esta entrevista al recordado crítico literario y maestro universitario fue realizada por César Ángeles Loayza (*) en Lima, en 1990. Cornejo había publicado, en 1989, un trabajo sobre la tradición nacional, que es el trasfondo de este diálogo. Fue reproducido en su libro Cortes intensivos. Entrevistas y crónicas, e inicialmente apareció en la revista SÍ.

[…] Según usted, Mariátegui estableció dos principios vigentes: el primero, que la literatura peruana no es “orgánicamente nacional”. ¿Cómo entiende esto?

Hay diferentes sujetos sociales que se reconocen mediante distintos valores literarios, y distintos modos de practicar y entender la literatura; lo que da un carácter nada armónico, ni lineal, ni homogéneo a nuestra literatura.

El segundo, la concepción mariateguiana de los periodos, ¿es vigente todavía?

Su análisis de Mariano Melgar es ejemplar. Siendo un autor colonial, Mariátegui lo identifica en la cronología como portador del carácter nacional, que luego aparecerá mejor durante la República. Entonces, lo hegemónico era allí lo colonial, pero no era lo único. Mariátegui da así las pautas para destruir una cronología puramente positivista, lineal y demasiado simplificadora.

Según Lauer, Mariátegui es el primero y más interesante crítico literario marxista en América Latina. ¿En qué consiste ese carácter nacional que Melgar funda en nuestra literatura?

Mariátegui vio en Melgar dos fenómenos centrales: su vinculación con la literatura oral quechua, ya que sus yaravíes parecen derivar de los harawis, y la presencia del componente popular. Ambos hicieron sospechar a Mariátegui que allí había irrumpido lo nacional en nuestra literatura, durante la Colonia”.

[…]

Doctor Cornejo, usted nos remite a un Mariátegui que define lo nacional desde lo popular. Pero, ¿qué es “lo popular”? Porque Belaunde también habla de un Perú-popular.

Bueno, al hablar de literatura popular entiendo que se está hablando de que el sujeto de esa literatura es popular; que hay una voz popular, y asimismo unos valores y símbolos sociales con esa misma raíz. Lo de Belaunde es populismo. Y hay también una literatura populista; hecha desde arriba, por un sujeto no popular que, sin embargo, procura expresar, observar y a veces reivindicar algo que no corresponde a su modo de vida.

Volviendo a lo de modernidad, ¿qué opina del discurso de Vargas Llosa?

Creo que para él la modernidad se confunde con la parte más contemporánea de los países desarrollados. La propuesta sería apurar el paso a ver si podemos hacer acá lo que ellos ya hicieron allá.

Es la vieja y tramposa dicotomía desarrollo/subdesarrollo, donde ese desarrollo debe ser necesariamente el nuestro.

Claro. Es que se parte nuevamente de la historia única: imaginar que todo el mundo va por el mismo camino y que habría que echarse a correr para llegar a esa modernidad ya realizada allá.

En este sentido, es una encarnación viva de la concepción unilineal que Luis Alberto Sánchez tiene de la literatura.

En ese punto de vista, curiosamente, el pensamiento de Vargas Llosa es poco moderno porque sigue creyendo en una historia lineal y perfectiva. Él tiene una visión teleológica de la historia; y cree que los retrasados debiéramos simplemente ponernos al día. Creo que así no funciona la realidad”.

LITERATURA NACIONAL Y ORALIDAD

En su libro La formación de la tradición literaria en el Perú, usted concluye que no ha habido, durante la república peruana, un proyecto nacional ni en lo social ni en lo cultural. Dramático, ¿no?

Es

que la literatura y el arte sólo pueden incorporarse a un proyecto nacional en

marcha, no producirlo. Y en el Perú ningún proyecto realizado pudo englobar con

proyección histórica al país. En el Perú, no hubo una revolución burguesa que

produjera esa combustión social que permitió en otros países, sobre todo

europeos, generar proyectos vastamente compartidos por una nacionalidad.

Usted dice también que para la

afirmación de un proyecto nacional y popular en la literatura ha sido y es

fundamental la oralidad. ¿Cómo ha ido saliendo está oralidad en nuestra

heterogénea literatura?

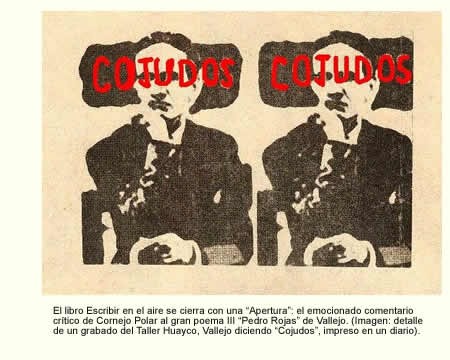

Me reafirmo en que hay una literatura oral y popular excepcionalmente rica; y la disciplina literaria está mal equipada para trabajar este tipo de literatura. Generalmente distorsionamos, porque trabajamos transcripciones escritas de esa literatura oral. Pero ésta ocurre en la oralidad, y tiene sus propios circuitos de comunicación, sus propias convenciones artísticas. Por otro lado, hay una especie de oralización de la escritura en aquellos escritores con cierta ‘nostalgia de la oralidad’. Un poema absolutamente emblemático de esto es el tercero de España aparta de mí este cáliz, de Vallejo. Allí se dice que Pedro Rojas solía escribir con su dedo grande en el aire. Escribir en el aire.

[…]

Pero no pasemos por alto que al tratar de la oralidad, generalmente se la supone como una virtud en sí, y que debemos preservarla como tal. Es un contrabando malamente romántico. Porque la oralidad es también fruto de una enorme injusticia social. El otro lado de la oralidad es el analfabetismo, y sería francamente tonto señalarlo como una virtud. Ya Guamán Poma, en el siglo XVII, comprendió que acceder a la escritura era una forma de acceder al poder. La oralidad tiene una enorme importancia, pero no hagamos de ella algo sagrado.

[…]

EL COLOR DE LA UTOPÍA

Arguedas y Vallejo: dos hitos para situar el carácter nacional de nuestra sociedad y nuestra literatura. A propósito, ¿cuánto de idealismo hay en Arguedas?

Mucho; pero no el idealismo como posición filosófica, sino más bien ética. Para Arguedas, era imposible que el mal pudiera triunfar.

Es casi un pensamiento mágico, ¿no?

Sí, pero en su caso produjo obras memorables. Cuando hacia el final comprobó que el Perú y el mundo caminaban por donde él no quería, tragedia y utopía se le mezclaron de un modo no manejable. Esto se advierte clarísimamente en su último diario cuando ve que su muerte (tragedia) es el anuncio de un mundo nuevo.

Casi un Cristo.

Un elemento de redención.

¿O autoinmolación?

De algún modo sí, ante la terquedad de una realidad que continuaba desbarrancándose en un antihumanismo, contra todas las previsiones éticas de José María.

¿Cuál era la utopía colectiva de Arguedas?

Quizá la de que el hombre no embrutecido por el egoísmo pueda vivir feliz todas las patrias. Así lo dice en El zorro de arriba y el zorro de abajo

¿Y cuál es el carácter de la utopía en España, aparta de mí este cáliz, de César Vallejo? ¿Es más política que en Arguedas?

Más política, sí. Más histórica. Asentada en un proceso histórico: la guerra civil española. Pero en el fondo son la misma utopía: poder ser yo y el otro, y que no haya distancia entre estos términos que en la ‘cultura occidental’ son antagónicos; pero que desde una perspectiva mítica no lo serían. La aparición de los otros dentro del yo creo que es una de las grandes utopías, con resonancia existencial y también con otro de tipo social muy precisa.

¿Quién porta socialmente esa utopía en el libro España…, de Vallejo, y quien la porta en Arguedas?

En ambos casos estamos ya en figura claves. En España…, es el miliciano; en casi toda la obra de Arguedas es el comunero. Son las grandes personificaciones míticas en cada caso.

Véase la entrevista completa en: http://www.letras.mysite.com/cange210313.html

(*) César Ángeles Loayza se tituló en Literatura en la Universidad Católica del Perú. Radicó varios años en Barcelona, París y Berlín. Integró el comité editorial de la revista de cultura y política Intermezzo Tropical. Ha publicado cuatro libros de poesía: El sol a rayas, A Rojo, Sagrado corazón y Los amantes del acantilado, así como un libro con dos ensayos sobre los poetas Arthur Rimbaud, y César Vallejo y el humor.