¿De qué están hechos los escritores? ¿Viven absortos en sus ficciones o les interesa, por ejemplo, los derechos humanos o la democracia? ¿De dónde salió el León de Natuba? Sin yo proponérmelo estas preguntas acampan de pronto en mi cabeza mientras recorro los estantes móviles de la biblioteca de Mario Vargas Llosa en su departamento de Barranco. La ventaja de llegar temprano a las citas es que dispones de un tiempo impagable de aclimatación y de curiosidad, antes de sumirte o de que te suman en la lógica de la reunión y sus implícitos protocolos.

Un día antes, un escueto correo electrónico de la secretaria de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, me convocaba a la casa de Vargas Llosa a las 8:30 de la noche del viernes 7 de marzo del 2008. Me imagino que, a los veinte años, cuando La guerra del fin del mundo me dejó sin habla un buen tiempo, esta invitación habría producido en mí una prolongada efervescencia y una ansiedad de esas que lo aceleran todo: el habla, el movimiento de las manos, el repaso frenético de sus libros. Imagínense, verse cara a cara con el autor de las novelas que tanto has disfrutado, habría sido para no creerlo. Más o menos como tomar un café con Borges en el Tortoni, o pasear por una playa del Mediterráneo con Camus.

Pero, entonces, yo ya bordeaba el final de la base cuatro, y tomé la noticia con serenidad y una prudente incredulidad. Pensé, algo pasa de un momento a otro y se cancela, o un súbito resfriado me saca de la escena. En fin, a la vida no le faltan zancadillas que poner.

El día y la hora, sin embargo, se fueron acercando, sin tropiezos. Y la emoción del lector sosegado que aparenté ser al inicio fue inevitablemente en ascenso. Tenía, además, el encargo de hacer una exposición sobre “actores con potencial alto de violencia en el Perú”, a propósito de los conflictos sociales con sus estallidos de protesta y sus cientos de muertos y heridos; y la vigencia de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga (un comité desbaratado por la Operación Crepúsculo cuatro años después, en el 2012, que incluyó la captura del cabecilla Artemio); y el Sendero Luminoso del VRAEM, enquistado como un tumor maligno en una zona montañosa e impenetrable entre Cusco, Apurímac y Junín; y, desde luego, esa peligrosa y purulenta extremidad política, creada por Abimael Guzmán, llamada MOVADEF, que aún seducía jóvenes como lo hizo Sendero en los setenta y ochenta.

Esa noche llegué hasta el sexto piso del edificio en el que Vargas Llosa pasaba sus temporadas en Lima, minutos antes de la hora señalada. Me recibió un amable señor que parecía ser una especie de secretario-mayordomo, que me hizo pasar y me dejó a mi aire. No pudo haber hecho mejor cosa por mí este buen señor. Cautelosamente me fui acercando a su biblioteca, unos treinta mil volúmenes, alineados, fichados y sin polvo, y unos estantes enteros con todas las ediciones de sus libros en lenguas de extrañas grafías. El orden y la pulcritud relucían en cada rincón. Cuatro años después Vargas Llosa anunciaría la donación de esa biblioteca a su tierra natal, Arequipa.

Pensé en ese momento en el destino de las bibliotecas sin sospechar el destino de esos libros. He recorrido algunas de ellas de arriba a abajo en mi vida. Recuerdo la inmensa biblioteca de la Recoleta en Arequipa con su severa admonición contra los ladronzuelos de libros, pegada en la puerta; y sus maravillosos incunables oliendo a moho y lejanía. O en la biblioteca de Don Pepe Ruiz Rosas que alguna vez propuse ordenar ignorando el misterioso orden que su dueño ya le había impreso.

Y pensé también en la biblioteca de Peter O´Brien, poeta y ferroviario, que atesoraba no más de doscientos libros en su pequeñísimo departamento. Cada uno de ellos leído con primoroso cuidado. Conservaba, además, unos cientos de papeles bien ordenaditos y un par de cajas de metal estampado que, en lugar de chocolates, albergaban las cartas que intercambió con su padre durante años, y que le sirvieron de argamasa para un bello poemario.

Y, claro, pienso también con nostalgia -si me lo permiten- en mi propia biblioteca, la que dejé en mi casa de Buen Retiro en Arequipa, en un lugar llamado “zona liberada” al que algún día volveré y a ciegas estiraré la mano y daré con el libro deseado. Perdón por el desvío.

Veo tras los estantes de la biblioteca de Mario una larga mesa con computadoras en lo que parece el espacio de trabajo de sus colaboradores. Ardua labor la de seguirle los pasos a un escritor incansable y trotamundos. Mis respetos. Hacia la derecha, en una larga credenza merodean decenas de hipopótamos de todos los colores, volúmenes, texturas. “Su pasión es revolcarse en el barro, estar en las charcas y hacer todo el tiempo el amor con la hipopótama. ¿No es de admirar? Los adoro”, dijo alguna vez.

¿Y él escritor dónde trabaja? ¿cuál es ese recinto sagrado en el que el vuelo de una mosca puede ser un sacrilegio? Giré en dirección al océano Pacífico, y detrás de unos amplios cristales estaba el cuarto de máquinas del escritor. Bien iluminado, con una amplia e interminable vista hacia el mar de Barranco, Chorrillos, Miraflores. Sobre su sencillo escritorio reposaba una pila de libros, a la espera de ser dramatizados para la radio, en la exitosa serie Mi novela favorita. Hojas de papel, cuadernos, lápices recién tajados y lapiceros infalibles, perfectamente emplazados sobre su tablero de mando.

El secretario-mayordomo de Vargas Llosa me ofrece algo de beber, le acepto una coca cola con hielos. Y mientras me entretengo con unos grabados y un enorme cuadro de Revilla, aparece de pronto Patricia Llosa, distinguida y afable. Me da la mano y me dice que Mario ya está por llegar, que ha ido a darle una mirada a Al pie del Támesis, su obra de teatro, que se pondrá en breve en el Británico. A todas luces, es la artífice del orden cartesiano que se respira en el departamento, y cómo no, en la vida del escritor. Así lo reconocería Mario dos años después en su discurso del Nóbel, “si no fueras tú me habría desmoronado hace mucho tiempo”.

Para esto ya habían llegado también la doctora Merino (promotora de la reunión), Diana Álvarez Calderón, entonces funcionaria de la Defensoría y amiga entrañable de los Vargas Llosa, el joven abogado penalista Roberto Pereira, y los igualmente jóvenes Alicia Abanto y Carlos Alza, ambientalistas por estudios y vocación.

Y fue cuando apareció Mario, sonriente, con una camisa celeste de mangas cortas, como si viniera de pasear al perro. O de comprar papel bond en la librería de la esquina. Estaba a unos días de cumplir 72 años. Quiero decir, no había en él ni una sola ínfula de escritor laureado, nada de su éxito restallaba en su semblante. Sí noté un dominio inmediato de la escena, como si de pronto hubiera recordado la razón por la que estas personas estaban ahí, en su sala. Y había que darles su lugar y su trato, y proceder.

Fue cordial y hospitalario en su acercamiento a cada uno de nosotros, y su disposición a pasar una velada interesante y distendida me pareció sincera. Eso sí, la mirada era, claramente, la de alguien que lo ha visto todo o casi todo, la del sujeto capaz de vivir largos períodos de ensimismamiento, dándole vueltas a miles de palabras, delineando el perfil de sus personajes, atravesando la sordidez humana o su heroísmo. Y de pronto, salir del encierro y enfrascarse en alguna polémica, saltarle al cuello a algún dictador, viajar a Tahití o Bagdad (ver para escribir).

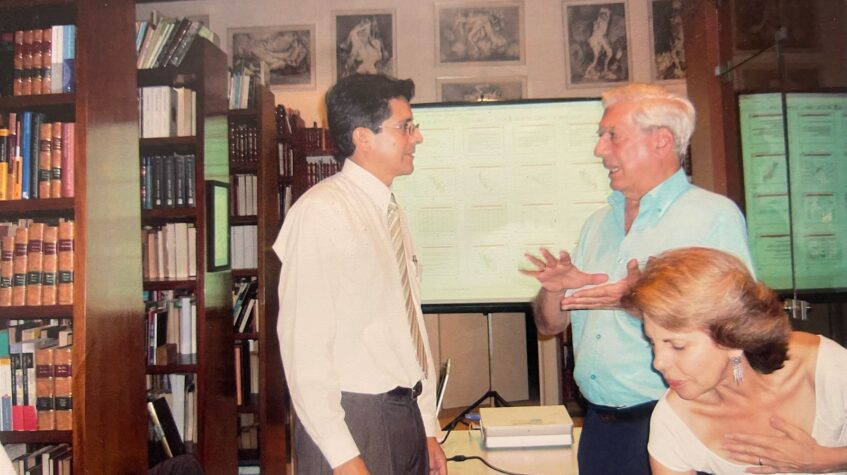

Hice lo que me tocó hacer frente a una audiencia que “colmó tres hileras de sillas” improvisadas a un costado de la biblioteca y delante de un écran en el que proyectaba las láminas de mi presentación. Mario se interesó por el VRAE (ahora VRAEM), preguntó si efectivamente las circunstancias descritas eran alarmantes, si Sendero estaba en condiciones de resurgir.

Aproveché para hablar de la complejidad de ese territorio compuesto por más de 60 distritos donde concurren agricultores cocaleros, narcotraficantes, tratantes de personas, y donde los niveles de pobreza son tan altos como la ausencia del Estado o la baja calidad de sus servicios. Y también de las dos columnas de lo que hoy es el Militarizado Partido Comunista del Perú, que se desplazan por esta enorme y accidentada zona con armas de largo alcance. ¿Resurgirá? Quizá no con el mismo nombre, quizá sí con el mismo dogmatismo, quizá no ahora, quizá sí en el futuro, los tiempos de los proyectos milenaristas no son los de la democracia, ni los de una o dos generaciones.

Lo mejor vino después, bocaditos y copas de vino de por medio, conversamos de sus libros, de política; atendió nuestras preguntas con gran generosidad. A nadie felizmente se le ocurrió malograr la noche haciendo la pregunta prohibida, la del derechazo en el ojo de Gabo. Y en lo personal llegó para mí el momento esperado, la pregunta que, la verdad, traje en mi cabeza desde mi casa. ¿Y de dónde salió el León de Natuba?, ese ser contrahecho, de enorme cabeza greñuda, que se ayudaba con las manos para caminar, y que Antonio Consejero salva de las llamas y lo hace su escribiente fiel, gracias a su portentosa inteligencia. “¿No es este el personaje más fantástico de La Guerra del Fin del Mundo y de toda su obra?”. “Sí, es un personaje del que tenía una vaga referencia histórica, pero que inventé casi por completo”.

Y Mario se explaya en las dificultades que tuvo para escribir esta novela, sus recorridos por los sertones, y la vasta documentación que revisó; y explica el surgimiento de sus personajes, hallados en las noticias de viejos periódicos o cazados en sus excursiones por los pueblos de Bahía, pero siempre engendrados por las necesidades de la propia historia. El León de Natuba era indispensable, alguien como él tenía que aparecer en algún momento, un testigo ubicuo que registra con detalle las andanzas del Santón y su ejército de menesterosos.

Vargas Llosa, escritor realista, recolector pertinaz de información -al modo de Flaubert-, maestro de la estructura y de los tiempos, diestro en callar cuando hace falta, necesitaba tener un pie, uno por lo menos en la realidad, para enseguida hacer del León de Natuba esa criatura extraña y admirable, recuperada de los fangos de la vida a la que su aspecto repelente lo habían confinado. Un marginado absoluto que Vargas Llosa reivindica, un condenado a una existencia infrahumana, a quien Antonio Consejero le da una primera oportunidad sobre la Tierra. El León de Natuba es el último de la fila y el primero en entenderlo todo. Un insignificante, curiosamente a cargo de los significados de lo que ve, oye y huele. Y tiene la dignidad del que levanta la cabeza desde el piso.

Quiero creer que la literatura es también esto, un ajuste de cuentas con las injusticias de la vida. Y Vargas Llosa sabe que para que funcione la verdad de las mentiras debe haber un cable a tierra emocional que haga persuasiva la historia. El León de Natuba se gana un lugar dentro de los contornos mágicos de la novela, porque viene de la vida y trasciende a ella. Y porque tiene la talla de los héroes minúsculos e inesperados. Hay allí una nota de esperanza en medio de las penosas guerras de Canudos, un ser abandonado a su suerte, que alguien dignifica y le reconoce humanidad y derechos.

Quizá la pregunta, de qué están hechos los escritores no tiene respuesta. Ni siquiera de qué está hecho un escritor. Quizá sean más de una persona a lo largo de su vida. La verdad, poco importa, me quedo con esa estirpe de genios cuyas pasiones son inextinguibles. Y para quienes todos los caminos conducen a la literatura. Estés donde estés, en el diario La Crónica, en la cuadra del Leoncio Prado, en medio de la selva, sobre un tabladillo en una plaza pública, o en las aulas de Princeton.

Hoy que sé que Vargas Llosa ha muerto, -abril tenía que ser- se aviva el recuerdo de esa noche en la que un modesto lector de su obra, venido de una institución pública, cruzó algunas palabras con un gran creador de historias inmortales, un hombre de su tiempo, crítico sin condescendencias de cuánto vio, dueño de sus convicciones, y sinceramente comprometido con la libertad, la democracia y los derechos humanos.

Sé que ha llegado la hora de la relectura. Quizá Cinco esquinas o El héroe discreto sean novelas menores o Le dedico mi silencio, una balada -o valsecito- de despedida; o discutible que Arguedas arrastrara el peso de una utopía arcaica, o que el final de El Hablador no fuera descollante, o que se hubiera derechizado más de la cuenta hacia el final de su vida, o que conservar la amistad del buen Ribeiro hubiera sido lo mejor para todos, así como no perder contacto con Cortázar. O que esa última medalla en Palacio de Gobierno saliera sobrando de su pecho. La verdad, la vida es de quien la vive y de nadie más. El tiempo, viejísimo ordenador del universo, pondrá las cosas en su lugar. De momento algunas de sus novelas ya tienen ganada la inmortalidad.

Gran faena, querido Mario.

Lima, abril de 2025

Síguenos también en nuestras redes sociales:

Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube. Únete también a nuestro canal informativo de WhatsApp haciendo clic AQUÍ.