El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que preside el juez Leodan Cristóbal Ayala, decidió inaplicar la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso en el caso de la masacre de Antabamba y Chumbivilcas, Cusco, que implica a ocho militares por delitos de abuso de autoridad, violación, tortura, entre otros.

La decisión se tomó tras la solicitud presentada por los abogados de los procesados para que se aplicara la nueva ley impulsada por el Legislativo y promulgada por la presidenta Dina Boluarte. La disposición cuenta con respaldo de la Constitución que establece que los jueces pueden interpretar y dejar de aplicar normas bajo el mecanismo conocido como control difuso.

El juez Cristóbal Ayala consideró que “la ley vulnera los derechos de los agraviados” y citó trabajos previos de juristas que han concluido que normas similares son inconstitucionales, “al impedir la reparación debida a las víctimas de abusos cometidos por militares y policías durante el conflicto armado interno”.

«No es posible interpretar la norma en cuestión a costa de los derechos a la verdad, dignidad, justicia, tutela jurisdiccional efectiva y reparación civil de las víctimas y sus familiares; además, limita las competencias constitucionales del Ministerio Público y del Poder Judicial, así como los derechos subjetivos reconocidos a las víctimas. La Ley de Amnistía resulta manifiestamente inconstitucional, por lo que no hay otro remedio constitucional cuya inaplicación mediante el mecanismo del control difuso (…)», dice la resolución.

Esta es la segunda vez que el Poder Judicial aplica el control difuso. Como se recuerda el pasado 20 de agosto, el juez Richard Concepción Carhuancho tomó la misma decisión en el caso Castro Arias. Proceso sobre “desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Huanta y Huamanga en 1984, en circunstancias absolutamente lejanas a combates, enfrentamientos armados o ataques terroristas”.

Corte IDH instó al Estado peruano y a los jueces a no aplicar la Ley de amnistía

Mientras la defensa de las víctimas como el Ministerio Público respaldaron la decisión del juez, los abogados de los procesados dijeron que apelarán la resolución emitida.

Como se informó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó su decisión de mantener vigentes las medidas urgentes en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Subrayó que la Ley de Amnistía, que favorece a personas procesadas o condenadas por asesinatos, desapariciones y actos de tortura cometidos entre 1980 y 2000, es inaplicable porque vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado al que el Perú está suscrito.

El organismo instó al Estado peruano, y en especial a los jueces, a abstenerse de aplicar la Ley y otorgar esta amnistía mientras no se emita una decisión definitiva sobre el fondo del caso. Se busca impedir que la norma produzca efectos jurídicos hasta que el tribunal emita una resolución final sobre la ampliación de medidas provisionales solicitadas.

“El Estado, incluidos todos sus organismos, autoridades judiciales y tribunales que reciban solicitudes basadas en esta norma, está obligado a ejercer control de convencionalidad y rechazar tales pedidos”.

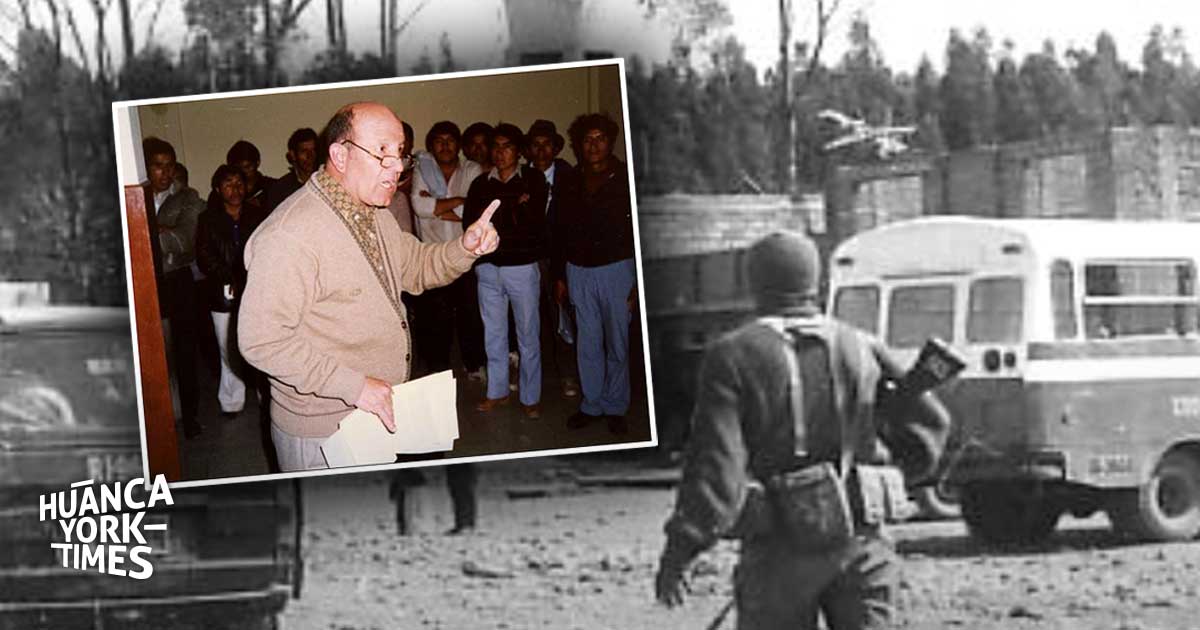

¿Qué pasó en Chumbivilcas?

Los hechos transcurrieron entre el 19 y 30 de abril de 1990 en la provincia alta de Chumbivilcas, en Cusco. Según la investigadora Iris Jave, se considera este como uno de los episodios más violentos en la historia del conflicto armado peruano. “En este lugar se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos, que incluyeron detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de violencia sexual perpetrados por fuerzas militares en agravio de población campesina”.

Como demostró luego la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), tuvo su origen en un estigma hacia la población debido a su procedencia campesina, pobre y quechua hablante, a quienes veían como sospechosos de terroristas… detuvieron indebidamente a varios campesinos, a quienes obligaron a desnudarse, para luego someterlos a interrogatorios, sumergirlos en el agua -de ríos o lagunas- y a la vez propinarles golpes o patadas, con el propósito de obtener declaraciones autoinculpatorias o información sobre integrantes de Sendero Luminoso.

Algunas personas fueron liberadas. Otras, como consecuencia de esta tortura, fallecieron y continúan desaparecidas. En ocasiones, los obligaron a beber licor junto con una sustancia desconocida. Un campesino murió después de consumirla, según el Informe Final de la CVR.

Las mujeres detenidas sufrieron violación sexual, siendo que a una de las víctimas la ultrajaron hasta diez soldados. El 26 de abril se produjo la ejecución extrajudicial de diez personas detenidas, primero las llevaron al cerro Capullullo, y luego se les quitó la vida con una granada y disparos de ráfagas de armas de fuego. Días después, el 28 de abril, los pobladores denunciaron estos hechos ante la fiscalía, y desde aquella fecha las víctimas tuvieron que esperar varios años para que se reconozca la responsabilidad penal de estos miembros del Ejército.