Versión del reportaje completo sobre violencia contra la mujer aquí: https://elbuho.pe/feminicidios/

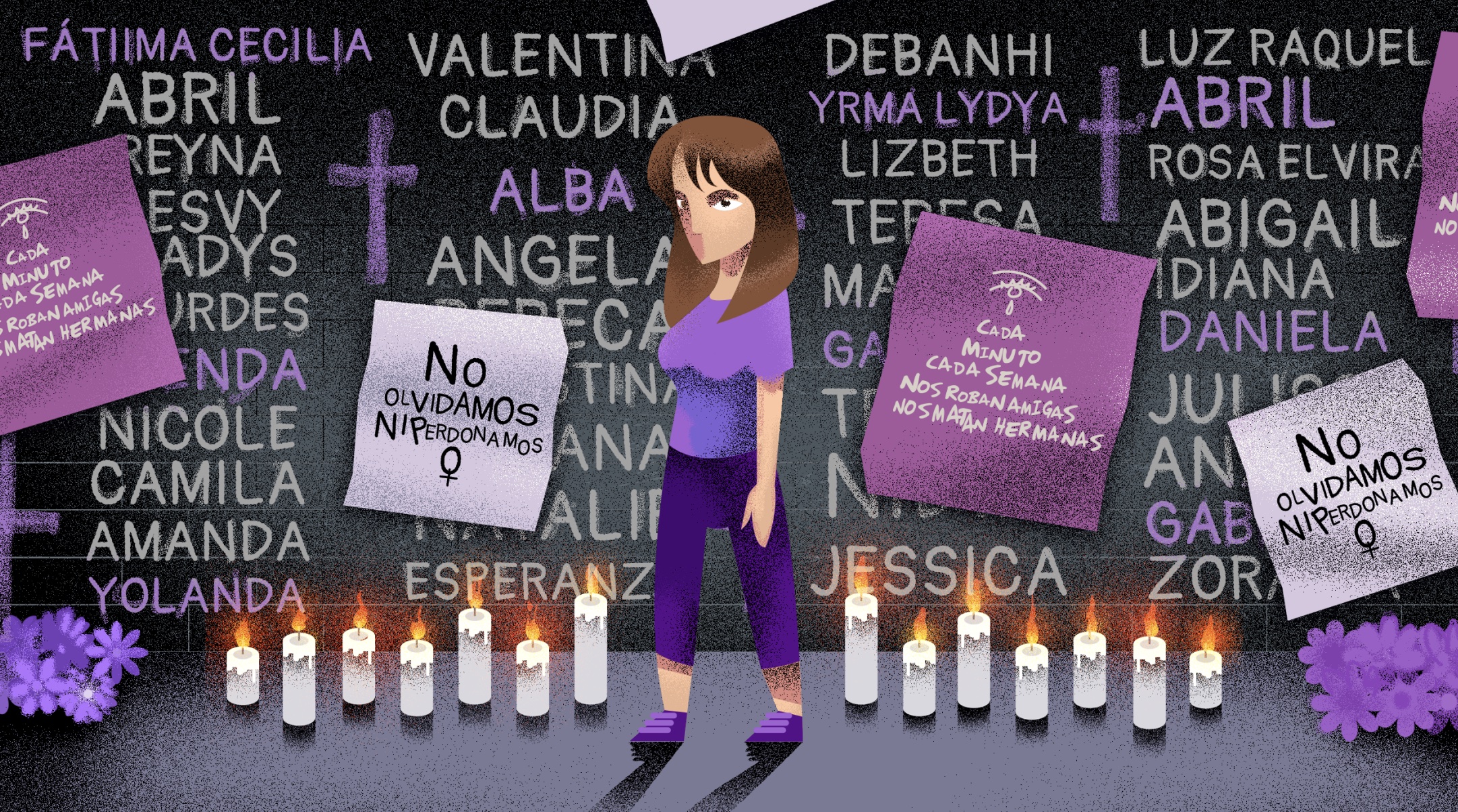

La violencia contra la mujer en América Latina no cesa. Más de 4 mil mujeres son asesinadas por razones de género en el subcontinente año a año. Y esas son solo las que se cuentan oficialmente. De hecho, hay países como Venezuela, Cuba o Haití donde no hay cifras oficiales. O como Ecuador, México o República Dominicana en que las oenegés acusan un evidente subregistro de los feminicidios.

Periodistas de toda la región revisaron los programas contra la violencia de género y la institucionalidad y encontraron aprovechamiento político, falta de transparencia, recortes de fondos y presupuestos que no se ejecutan.

Uno de los crímenes que ejemplifican la incapacidad estatal para proteger a las mujeres es el de Mirtha Costaleite, una trabajadora boliviana de San José de Chiquitos en el departamento de Santa Cruz, quien en mayo de 2022 acudió al Servicio Legal Integral Municipal buscando una valoración psicológica para que el fiscal de turno ordenara la aprehensión de su agresor; pero la única psicóloga para más de 28.000 habitantes le pidió volver otro día porque tenía mucha carga laboral. Cuando la víctima recibió la última amenaza vía teléfono de parte de su expareja, fue a buscar al policía de Tránsito que también atendía casos de violencia de género, pero este estaba de descanso. Mirtha quedó sola y su agresor la atacó y asesinó.

En Bolivia, justamente, se obliga a las gobernaciones a destinar parte del presupuesto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para Seguridad Ciudadana, a la atención, construcción y equipamiento de Casas de Acogida o Refugios Temporales para víctimas de violencia. Sin embargo, entre 2013 y 2020, el promedio de ejecución de estos fondos fue del 57,5 por ciento. Incluso hay años críticos en que algunos departamentos no gastaron ni un centavo de lo presupuestado.

En Brasil la situación es similar: presupuestos que no se ejecutan y cifras de feminicidio que se mantienen altas. En 2020 hubo 1.738 feminicidios, una cifra récord que lo ubicó como el quinto país de la región con mayor tasa ese año. Ese mismo 2020, el 70 por ciento del presupuesto que se había comprometido en iniciativas para frenar la violencia contra la mujer no fue invertido.

La institucionalidad insuficiente es un factor común detrás de la falta de ejecución presupuestal para este rubro en Latinoamérica. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “en general los ministerios de la región cuentan con estructuras débiles que ponen en riesgo la concreción de sus funciones”. El BID advierte que los porcentajes de presupuesto nacional que reciben los ministerios de la Mujer en Argentina, Chile, Paraguay y Perú es solo un 0,18 por ciento del asignado a todo el poder ejecutivo.

Y donde hay recursos, parece que no se gasta bien. En Perú la inversión en programas de prevención de la violencia de género, incluyendo todas las instituciones estatales, creció de 15 millones de dólares en 2018 a 175 millones de dólares en 2021. Sin embargo, en 2018 se contabilizaron 150 feminicidios y cuatro años después, en 2021, hubo 147. Es decir, el presupuesto aumentó mil por ciento, pero los feminicidios solo cayeron dos por ciento, lo que plantea dudas sobre la eficiencia en su ejecución.

Dina Portal, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo de Perú, advierte que la falta de articulación con los gobiernos locales y problemas estructurales impiden que la inversión tenga mayor impacto. “Si no tenemos una policía libre de estereotipos de género, no vamos a asegurar una muy buena atención, y eso repercute en toda la cadena de resultados”, argumenta.

En México es similar al caso peruano. El Gobierno de Andrés López Obrador aseguró que nunca se habían destinado tantos recursos para apoyar a las mujeres. Pero, al analizar los cerca de 100 programas que reciben fondos del llamado Anexo 13 —rubro del presupuesto para promover la igualdad entre mujeres y hombres y programas contra la violencia de género— esta investigación detectó que únicamente el 4,06 por ciento del total del presupuesto se invirtió en temas de género.

Casi la mitad del total se asignó al programa de pensiones para el bienestar de adultos mayores. Un tema importante, pero que no tiene que ver con equidad o prevención de la violencia.

Al vaivén del gobierno de turno

La baja prioridad estatal respecto a programas contra la violencia se ve también reflejado en el abandono de iniciativas que en su momento fueron pioneras. En 2011, El Salvador abrió la primera sede de Ciudad Mujer. El proyecto arrancó en medio de elogios internacionales, fue replicado por su vecino Honduras, y recibió las visitas de la entonces directora de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, y de la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Pero una década más tarde se le recortó el presupuesto, disminuyó la cantidad de servicios que entrega y ni siquiera es mencionado por el actual Gobierno de Nayib Bukele.

Para las organizaciones feministas, Ciudad Mujer “atendía uno de los problemas medulares: la ruta de la denuncia”, dice Mariana Moisa, activista salvadoreña. Las organizaciones confiaban en derivar casos a estas casas. “Tenían gente que estaba capacitada para no revictimizar”, añade.

Pero Ciudad Mujer, que llegó a tener seis sedes operando, ya no es lo que era. No promociona sus servicios, ni siquiera tiene página web y su presupuesto disminuyó. En 2016 llegó a tener asignados 7,7 millones de dólares. En 2022 su presupuesto es de 5,7 millones. Las atenciones, en tanto, bajaron de 354 mil en 2017 a 200 mil en 2021.

En Honduras también hay un programa llamado Ciudad Mujer. Cuando la iniciativa comenzó, en 2017, se reportaron oficialmente 235 feminicidios. En 2021 la cifra subió a 342, según la oenegé Centro de Derechos de Mujeres. Su directora, Tatiana Lara, explica que la falta de coordinación entre instituciones gubernamentales impide mejores resultados. Por ejemplo, se construyeron tres habitaciones especiales (cámaras Gesell) para toma de declaración de víctimas, pero nunca han sido usadas por el Ministerio Público.

Mientras en Venezuela ya nadie sabe qué ocurrió con Mamá Rosa, un programa que lleva el nombre de la abuela del fallecido Hugo Chávez anunciado con bombos y platillos por el presidente Nicolás Maduro en 2013, y que según el régimen erradicaría “la violencia de género en todas sus expresiones”. Hoy es imposible saber oficialmente si la violencia ha bajado. Desde 2017 no hay cifras estatales de feminicidios. Solo las oenegés llevan un conteo que ha permitido saber que los casos no disminuyen. En 2016 según las cifras gubernamentales, hubo 122 feminicidios.

Apenas un año después, el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), una oenegé de derechos humanos venezolana, registró un alza del 74 por ciento: 213 feminicidios en 2017. La cifra continúa en ascenso. En 2021 el Monitor de Feminicidios contabiliza 239 y el Centro de Justicia y Paz 290. Karla Subero, miembro del equipo jurídico de Cofavic, sostiene que “la opacidad de la información oficial presentada es un elemento que, sin duda, contribuye al aumento de las cifras en materia de violencia de género, especialmente la relativa a los feminicidios”.

Un blanco político

Otro peligro que enfrentan los programas de protección de la mujer en el continente y, especialmente, en el Triángulo Norte es que han sido blanco de fines políticos. En Honduras se detectó que el 50 por ciento de los 145 empleados de Ciudad Mujer, no cumplía con el perfil para ocupar los cargos.

En Nicaragua, en su persecución contra las oenegés, el gobierno canceló la personería jurídica de más de 600 organizaciones; 74 de ellas defendían los derechos de las mujeres. Esto significó que se cerraran albergues de atención a mujeres víctimas de violencia.

Pero el caso más emblemático de uso político de las medidas de prevención de la violencia contra la mujer se da en Guatemala. Allí funcionarias públicas han aprovechado la Ley contra el Feminicidio para evitar la fiscalización de la prensa.

Por ejemplo está el de Alejandra Carrillo, a quien la Fiscalía Anticorrupción de Guatemala le abrió investigación por presuntamente haber contratado a funcionarios “fantasma” en el Instituto Nacional de Atención a la Víctima del Delito (el organismo que debe atender, entre otras, a víctimas de violencia de género). La denuncia sostiene que contrató a por lo menos 109 personas vinculadas a parlamentarios oficialistas, que no acudían a trabajar, pero sí recibían sueldo.

Carrillo, que además es exdiputada, recurrió en diciembre de 2021 a un Tribunal de Feminicidio guatemalteco para eludir la fiscalización de la prensa. Denunció persecución del diario La Hora, que había publicado reportajes cuestionando su labor. Como medida cautelar, la jueza Yadira Barrios ordenó que los periodistas no pueden “perturbar” a la agraviada ni a ninguno de sus familiares. Tampoco pueden acercarse a su lugar de trabajo, a pesar de que es un edificio público.

En ese mismo país, las organizaciones que ayudan a las mujeres se sienten desamparadas. Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, explica que su presupuesto cambia año a año y que incluso en un periodo no recibieron dinero, por lo que tuvieron que cerrar una casa de servicio.

Combatir un problema sin tener datos fiables

La recopilación de datos es uno de los puntos destacados por la ONU que deben mejorar los países en la lucha contra el feminicidio. Latinoamérica justamente muestra vacíos importantes en ese aspecto. No son pocos los países que simplemente carecen de cifras oficiales de feminicidios, o cuyos números no son confiables, según distintas oenegés. Entre los que no cuentan a sus víctimas están Venezuela, Cuba y Haití.

En tanto, en Ecuador las oenegés acusan que las cifras del Estado subestiman los datos reales. Por ejemplo, en 2021 la Fiscalía General contabilizó 70 feminicidios, pero según la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador, hubo 197. Es decir, una mujer asesinada por razones de género cada 44 horas. Ese país se vio conmocionado por el feminicidio de la abogada María Belén Bernal durante septiembre de 2022. La última vez que se le vio con vida fue ingresando a la Escuela de Policía de Quito, a ver a su esposo, un teniente e instructor en esa escuela. Al momento de publicar este reportaje aún estaba prófugo.

La marca de la impunidad

Mientras los programas de protección carecen de recursos , de buena ejecución y no llevan bien los datos, a las mujeres latinoamericanas las siguen matando y sus familiares deben enfrentarse a un sistema judicial lento, muchas veces sin enfoque de género y que no ofrece garantías de justicia.

Según cifras del estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, 652 mujeres fueron asesinadas de forma violenta en 2021, 145 víctimas más que en 2020. Esto contrasta con la cantidad de sentencias condenatorias y la lentitud de los procesos, los que pueden durar más de 5 años. Durante el primer semestre de 2022 solo hubo 48 sentencias condenatorias por casos de feminicidios.

Desde enero de 2017 hasta junio de 2022, en todo México se han registrado 19.025 asesinatos de mujeres. Más de 6.000 de ellos fueron tipificados como feminicidios. Pero mientras este sigue siendo uno de los mayores problemas nacionales, en 2021 el presupuesto de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas disminuyó 3,6 por ciento.

Esto en el país en el que ocurren crímenes como el de Daniela Mabel Sánchez Curiel. En este caso las instituciones estatales cometieron tantos errores que en agosto de 2022 ofrecieron una disculpa pública a su familia.

La joven desapareció en marzo de 2015 en Tlalnepantla, poco después de regresar a vivir con su expareja. Cuando la madre de Daniela, Laura Curiel, quiso denunciar su desaparición, en el Ministerio Público le dijeron que debían pasar 24 horas. Lo exigieron en contra de los estándares internacionales de actuación en estas situaciones. Cuando volvió a intentarlo, la acompañó la expareja de Daniela y el Ministerio Público decidió que él tenía que quedar como denunciante. Esto, pese a que la madre consideraba que debía ser visto como sospechoso. Así que durante un tiempo él tuvo el acceso a la carpeta de investigación que, a ella, su madre, le negaban. Hasta hoy el caso no está aclarado judicialmente.

Esta es una investigación de CONNECTAS en alianza con Runrunes de Venezuela, la Prensa Gráfica de El Salvador. Mexicanos contra la Corrupción, El Búho de Perú y Acceso de Bolivia.

Síguenos también en nuestras redes sociales: