Por Yvette Sierra Praeli. Fuente: Mongabay Latam.

“Hace tres años compré un panel solar para tener luz en casa. Antes solo nos alumbrábamos con velas. No tenemos energía, cada quien con lo que tenga a su alcance consigue su panel solar y con esto se alumbra. Pero no es suficiente”, cuenta una de las habitantes de la comunidad Huarca, en Espinar, Cusco. Prefiere que no se publique su nombre porque quienes viven en el corredor minero del sur de Perú y reclaman contra las actividades mineras. Temen ser denunciados por las empresas que operan en estos territorios.

No todos tienen luz en Huarca —agrega la comunera— solo la mitad del pueblo cuenta con energía. A ella le costó 1500 soles el panel solar (unos 400 dólares) que compró en 2021. Señala que hasta ese momento no había luz en su casa. “Es un panel chiquito…y solo alcanza para alumbrar las dos habitaciones de la casa”.

Solo el 33.5 % de los hogares —tres de cada 10 viviendas— de las zonas rurales en la provincia de Espinar disponen de electricidad. Así lo revela el último censo de población y vivienda realizado en Perú.

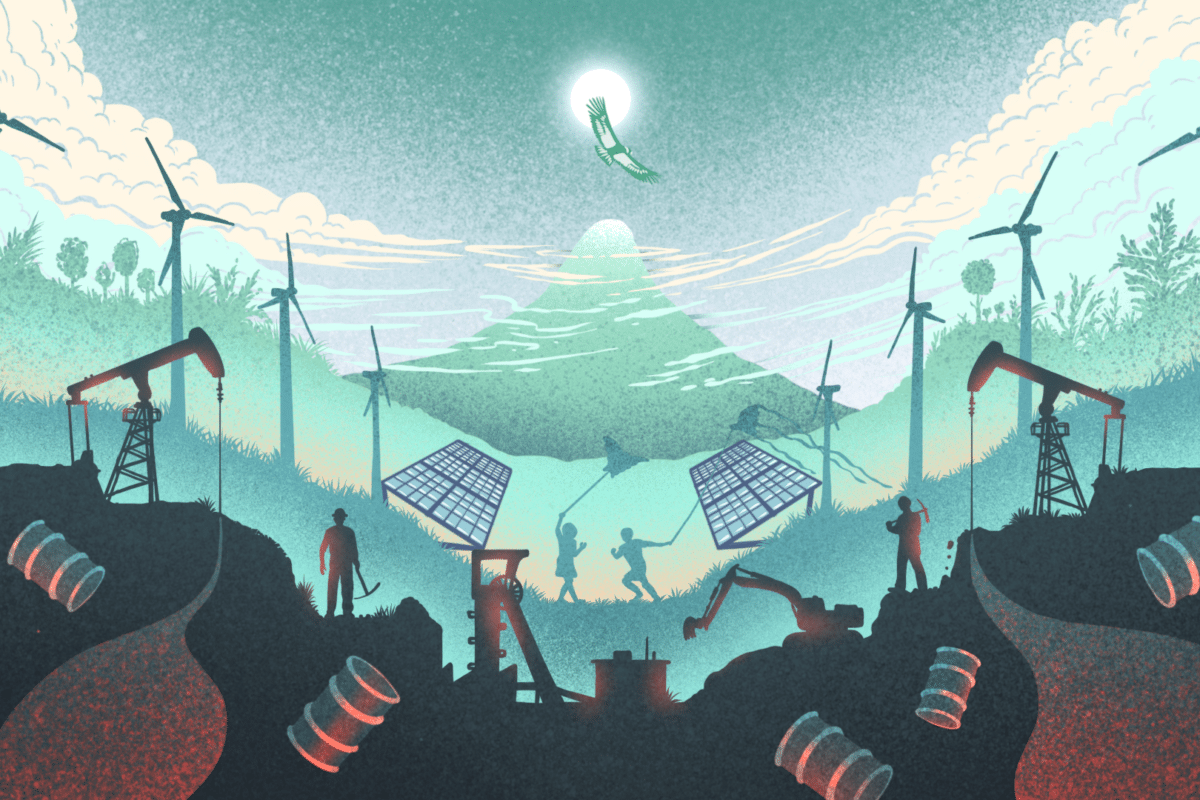

La paradoja es que de sus montañas se extrae cobre, un excelente conductor de electricidad —utilizado en cables eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y baterías— cuya demanda va en aumento por tratarse de un mineral estratégico para la transición energética. Es un proceso en el que se está involucrando todo el planeta para dejar de utilizar combustibles fósiles —petróleo, carbón y gas— como generadores de energía y migrar a fuentes renovables menos contaminantes como la luz solar o el viento.

El objetivo de cambiar las fuentes de energía es reducir las emisiones de los gases contaminantes que están acelerando el calentamiento global. De esta forma se busca evitar que la temperatura del planeta supere los 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

Pero mientras en el mundo se habla de buscar nuevas formas de generar energía, en las casas de Espinar apenas se pueden encender un par de focos. “A nosotros nos parece paradójico y nos muestra una transición energética injusta. Se extrae el mineral para electrificar otros lugares y no se brinda este beneficio a las familias del lugar que reciben los impactos directos de la actividad”, dice Paul Maquet, coordinador del Proyecto de Transición Energética de la organización Cooperacción.

La apuesta mundial es pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables como la solar. Foto: Ministerio de Energía y Minas.

Lo que pasa en Espinar se repite en muchos lugares del Perú. La región amazónica de Loreto es otra muestra de los problemas que existen en el país en lo que concierne al acceso a la energía. Así también de los vacíos para transitar hacia fuentes menos contaminantes. Loreto no forma parte del Sistema de Energía Interconectado Nacional (SEIN) —la red de electrificación que concentra todas las fuentes de energía del Perú— sino que se abastece de la energía que proviene esencialmente del petróleo.

¿Qué se está haciendo en Perú para superar esta brecha energética? ¿Se tiene un plan definido para romper la dependencia a los combustibles fósiles? ¿Cuáles son las fuentes de energía renovables por las que apuesta el país?

El camino incierto de la transición energética

“Perú es uno de los países donde menos se discute el tema de la transición energética. Esa discusión no está en la opinión pública, no hablamos del rol del gas en la transición ni los planes para avanzar con energías renovables. Tampoco se discuten las metas de electromovilidad”, cuestiona Juan Luis Dammert, director para América Latina de Natural Resource Governance Institute (NRGI). “El proceso de transición energética es una discusión global y el Perú tiene que adaptarse a esa situación”, apunta Dammert.

Desde hace varias décadas, los científicos alertan sobre las consecuencias de los gases de efecto invernadero (GEI) —dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros—. Y sigue sobre la mesa la urgencia de abandonar los combustibles fósiles como una de las fuentes de generación de GEI.

En la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP 28 realizada a fines del 2023 en Dubai, por primera vez se incluyó en el texto una mención explícita a la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. En esta cita también se propuso triplicar la capacidad global de energías renovables para el 2030. Además, avanzar hacia la mitad del siglo con sistemas energéticos de emisiones netas cero a nivel mundial. Y reducir las emisiones de los distintos GEI, así como la adopción de vehículos con cero o bajas emisiones.

No se trata de una discusión reciente. A partir de los años noventa se empezó a buscar acuerdos globales para reducir los niveles de GEI que se emiten cada año. El Protocolo de Kyoto (1997) y el Acuerdo de París (2015), adoptados durante las Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fueron dos hitos en este camino. En esas citas globales se establecieron las bases para que todos los países se comprometieran a reducir sus emisiones.

¿Qué compromisos asumió el Perú? De acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del año 2016, documento que entregan los países a las Naciones Unidas para informar sobre los avances de sus obligaciones, el Perú se comprometió a reducir en 30 % su emisiones de GEI para el año 2030.

Perú tiene el compromiso de llegar a un 20 % de energía renovable no convencional para el 2030. Foto: Ministerio de Energía y Minas.

Este porcentaje se amplió en diciembre 2020, cuando el Perú anunció que la disminución de los gases de efecto invernadero para fines de esta década sería de 40%. Esta promesa está detallada en el Decreto Supremo que declara de interés nacional la Emergencia Climática. Además, fija como meta convertirse en un país carbono neutral en el 2050.

Desde el Ministerio de Energía y Minas son menos optimistas con relación al compromiso adoptado por Perú para la reducción de GEI. El exviceministro de Electricidad, Jaime Luyo, le dijo a Mongabay Latam que desde ese sector se ha hecho una estimación con respecto a la reducción de los GEI y el ofrecimiento del 40 % no está dentro de lo real. “Inicialmente decían que se iba a reducir 20%, después aumentó a 30%. Y alguien dijo 40% pero, realmente, desde nuestro punto de vista, la mejor expectativa sería cerca del 20% para el 2030”.

El Ministerio del Ambiente respondió a Mongabay Latam, mediante un comunicado, que “sí es posible cumplir estos compromisos. Esta meta es ambiciosa, pero necesaria para minimizar los efectos del cambio climático”. En el documento también dice que “desde el Ministerio del Ambiente están involucrando al Ministerio de Energía y Minas en espacios que permitan trabajar una mirada conjunta del Perú al 2050. Uno de ellos orientado es la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, que desarrolla un objetivo vinculado a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos energéticos”.

Las contradicciones entre dos sectores clave del gobierno en el camino para la reducción de GEI, el abandono de los combustibles fósiles y el avance en el proceso de la transición energética se van haciendo evidentes.

“No hemos visto que haya una articulación entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente sobre el tema de transición energética. El Minam desde las políticas ambientales y el Minem como ente que implemente las acciones. Pero no tenemos evidencia de que eso esté ocurriendo”, dice Denisse Linares, especialista del Programa de Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El Perú tiene identificadas las fuentes de contaminación que debe atacar. Las emisiones de gases de efecto invernadero provienen, en primer lugar, del cambio de uso de la tierra. Es decir, de convertir bosques y pastizales en zonas de cultivos. La segunda fuente de emisiones es la generación de energía a través de centrales que funcionan con petróleo y gas. Le siguen las actividades industriales como la manufactura y la construcción, así como el transporte aéreo, terrestre y marítimo, junto a otras actividades en las que se queman combustibles fósiles.

Según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), que corresponde al año 2019, la suma total de todas las fuentes de emisiones de CO2 en Perú bordean las 210 millones de toneladas de CO2eq. Una cifra equivalente a 42 393 973 vehículos de gasolina conducidos durante todo un año. De ese total, 63 millones de toneladas, la tercera parte de las emisiones, corresponden al sector energía.

Las emisiones causadas por la quema de combustible en vehículos de transporte son una cuota importante en la generación de gases de efecto invernadero. La última medición del INGEI calcula en 12.2 % el porcentaje de emisiones proveniente de esta fuente.

La transición energética se convierte entonces en una urgencia para reducir los GEI que emite Perú. Pero los expertos consultados por Mongabay Latam señalan que el país aún no ha encontrado el camino para conseguirlo.

Las fuentes de energía

“El proceso de transición energética es un proceso largo, estimamos que va a tomar por lo menos unas tres décadas. Hacia el 2050 las expectativas de producción en fuentes renovables limpias, recién va a superar a la producción de hidrocarburos”, dijo el ex viceministro Luyo.

La generación de energía renovable no convencional en Perú —eólica, solar, bagazo y biogás— se inició en el año 2010. Esto, según datos del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), entidad privada que coordina las operaciones del SEIN. En ese momento alcanzaba apenas el 0.2 % de la energía total producida en Perú. Catorce años después, la producción de energía renovable no convencional es de 6.25 % anual, según datos del 2023.https://flo.uri.sh/visualisation/17687799/embed

El objetivo de Perú es llegar a un 20 % de producción de energía renovable no convencional para el 2030. Esto, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo que declara de interés nacional la emergencia climática. Pero a solo seis años del plazo para cumplir esa meta, no llegamos ni a la tercera parte del compromiso establecido.

El exviceministro Jaime Luyo asegura que recién para el 2050 se podrá alcanzar entre un 15 % y un 20 % de producción de energías renovables no convencionales.

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, cuenta que durante la elaboración del Decreto Supremo que declara de interés nacional la emergencia climática, durante el gobierno de Pedro Castillo, el último punto que se logró negociar fue el incremento de energías renovables no convencionales hasta un 20% para el 2030. “Estamos entre 5% a 6%, el asunto es del 2024 al 2030 cómo llegamos al 20%. Acá hay una meta exigible política y legalmente”.

Las centrales de energías renovables en Perú, incluidas las hidroeléctricas, están instaladas en 12 departamentos del Perú. La mayoría de ellas, alrededor de ocho, operan en las regiones de la costa y el resto en los Andes. Ninguna central de energía renovable está en las regiones amazónicas, según el mapa de energías renovables del COES de diciembre del 2023.

Sin embargo, son las regiones amazónicas las que presentan los porcentajes más altos de lugares sin acceso a la energía eléctrica. Según el documento de Diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o acceso a servicios del sector Energía y Minas 2024-2026, el porcentaje de viviendas en el sector rural a nivel nacional que no cuentan con servicio eléctrico presentan una brecha de 16.7 %, equivalente 257 144 viviendas por electrificar.

La mayor deficiencia está en las regiones amazónicas de Amazonas, Madre de Dios, Loreto y Ucayali.. En estas dos últimas apenas si supera el 50 %.

La brecha de acceso a la energía eléctrica es mayor en las regiones amazónicas como Loreto, Ucayali, Amazonas y Madre de Dios. En algunas de ellas puede llegar al 50 %. Foto: Yvette Sierra Praeli.

Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señala que “el petróleo tiene fecha de término como principal fuente de suministro de la economía y el mundo muestra que el camino de la transición energética es un imperativo en estos tiempos para reducir la contaminación. En el mercado eléctrico no cabe duda que el sol y el viento son los actores protagónicos ”.

Gamio señala que si no se desarrollan energías renovables en el corto plazo, se presentarán problemas de encarecimiento de electricidad. Esto afectará seriamente la economía peruana. “Han avanzado tanto estas tecnologías que ahora simplemente necesitamos que se rompa la barrera que impide que la energía solar se comercialice en el mercado libre”, comenta Gamio. Agrega que actualmente hay 7500 millones de dólares en proyectos que están esperando que el Perú facilite el camino para la producción de energía solar.

“Lo que sucede es que las propuestas no caminan porque hay lobbys que aprovechan la crisis de inestabilidad. Y no hay continuidad de los distintos actores de turno que nos gobiernan. Eso hace que el Perú no tenga metas claras y sea uno de los países que menos ha avanzado en el desarrollo de las renovables alternativas. Pese a tener un potencial extraordinario”, agrega Gamio.

Un plan nacional que no avanza

“Perú no tiene definida una política de transición energética. Lo más cercano a ello ha sido el Proyecto NAMAs [Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación]. Son básicamente políticas nacionales adoptadas libremente dentro de un esquema para vincularse a los objetivos de las COPs”, dice José Carlos Ugaz, investigador científico en energías renovables de la Universidad de Campinas, en Brasil, y quien ha sido también investigador en el Centro de Energías Renovables de la Universidad de Ingeniería en Perú.

Ugaz explica que el Ministerio de Energía y Minas —un sector clave en la transición energética— no tiene hasta hoy una dependencia exclusiva para cumplir este fin. Solo existe una dirección general de eficiencia energética que “define algunos objetivos de la transición”, pero que no se ha enfocado en los temas de fondo.

Mientras tanto, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han entregado préstamos al Perú para promover la elaboración de una hoja de ruta para la transición energética. De hecho, en agosto de 2023, el BID presentó el documento Hacia una agenda de transición energética en el Perú: una propuesta. En el documento se precisa que para que esta agenda de transición sea una realidad, “es necesario llevar a cabo diversos ajustes al marco legal y regulatorio, y eventualmente contar con una Ley de Transición Energética (LTE)”. Esta, sin embargo, sigue siendo una de las deudas pendientes del país.

César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), cuestiona una norma aprobada en el año 2008 durante el gobierno de Alan García. “El decreto legislativo 1002 le creó un marco favorable para la promoción de energías renovables no convencionales, pero lo que hizo en esencia fue autorizar que estas energías entren sin competir con otras que existían en el país”. Todas las empresas que iniciaron sus operaciones bajo el amparo de este decreto legislativo, sin excepción, recibieron subsidios lo que ha significado un cargo adicional en las tarifas.

La energía solar en ese momento, el año 2010, tenía un costo de 221 dólares el megavatio hora (MWh). Muy por encima de los 45 dólares MWh que costaba la energía en Perú en ese momento que dependía del gas natural, las hidroeléctricas y el petróleo.

El año 2010 el precio de la energía solar estaba muy por encima del costo de la energía proveniente del gas natural, hidroeléctricas y petróleo. Foto: Ministerio de Energía y Minas.

“La diferencia le cuesta al usuario final en cuya tarifa se carga un adicional. Es un subsidio que todos pagamos para esas empresas que entraron con precios altos. Existen contratos a 20 años, hasta el 2030, con un precio garantizado. Son 1700 millones de dólares lo que estamos pagando demás todos los usuarios solo por tener renovables antes de tiempo”, dice Butrón.

Butrón asegura que recién hace dos años los precios de las energías renovables no convencionales —solar y eólica— han bajado lo suficiente como para competir con los costos de las otras fuentes de energía. “Ahora las únicas alternativas de desarrollo que tiene el Perú son renovables, eólica y solar, nada más, porque la geotérmica sigue siendo muy cara. Recién ahora varias centrales eólicas se están construyendo sin ningún subsidio con precios de 33, 35 y 38 dólares MWh”.

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental, señala que la política energética peruana es del año 2010 y no se ha actualizado. Se refiere a la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, un documento de seis páginas que para el viceministro “son solo lineamientos porque en realidad no es una política estrictamente hablando. Es obsoleta, incompleta e insuficiente”, comenta Castro sobre este decreto supremo. “No tiene indicadores, ni metas, ni una política pública que cumpla con los requisitos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan)”.

Castro también menciona que la ruta que seguirá el Perú en el proceso de transición energética debe quedar establecida en la Política General de Gobierno, que se presenta cuando cada presidente inicia su gestión.

La última Política General de Gobierno la presentó Dina Boluarte en marzo de 2023. “No se ha priorizado ni el tema ambiental ni el energético. Realmente hay una ausencia de visión respecto al impulso de la transición energética. Lo último que se aprobó fue la Política Nacional del Ambiente, en junio de 2021, cuando iba a culminar el gobierno de Francisco Sagasti”, recuerda el ex viceministro.

Desde septiembre de 2022, está en proceso de aprobación la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050, que contiene los objetivos, lineamientos e indicadores sobre las políticas climáticas en Perú. “La estrategia nacional debe tener componentes vinculados a la transición energética”, señala Castro, quien actualmente es director del programa Unidos por los Bosques de FCDS Perú.

En el Congreso de la República también hay proyectos de ley para impulsar las energías renovables que no se discuten ni aprueban con la celeridad que si se da a las propuestas sobre combustibles fósiles.

Mongabay Latam revisó las actas de todas las sesiones realizadas por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República entre agosto de 2015 a noviembre de 2023, y constató que se prioriza la promoción de los combustibles fósiles sobre las energías renovables, prueba de ello son los 13 proyectos de ley referidos a los combustibles fósiles en comparación con los seis que mencionan las energía renovables.

Las centrales de energía eólica en Perú producen alrededor del 6 % de la energía del país. Foto: Ministerio de Energía y Minas.

“Están los que piden que el Estado participe más en la captación de la renta petrolera y los que piden promover la inversión privada porque dicen que es más eficaz. Ambas comparten la idea de que hay que seguir profundizando la actividad petrolera”, dice Vladimir Pinto, Coordinador de Amazon Watch en Perú, en uno de los reportajes de esta serie que aborda las negociaciones en el Congreso de la República alrededor de las fuentes de energía en el país.

Petróleo por energía renovables

“Tenemos energía solar y eólica; tenemos biomasa; incluso hay centrales hidroeléctricas aunque significan un impacto ambiental por la cantidad de agua que pueden represar. Bajo esa perspectiva tendríamos que definir qué hacer con estas fuentes de energía”, precisa Luis Chirinos, investigador del Instituto de Naturaleza, Tierra y Energía (INTE) de la Universidad Católica del Perú (PUCP).

Si observamos el mapa del Sistema de Energía Interconectado Nacional (SEIN), con toda la red de electrificación que concentra las diversas fuentes de energía del Perú, se pueden distinguir centrales hidroeléctricas, solares, eólicas y termoeléctricas, estas últimas dependientes de los hidrocarburos.

De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas, Perú tiene 46 concesiones definitivas de centrales de energía renovable —eólica, solar e hidroeléctrica— además que hay otras 23 en etapa de estudio.

Si se consideran sólo las fuentes de energía renovables no convencionales, es decir, eólica, solar y biomasa, el porcentaje alcanza el 6 % de la red interconectada. El compromiso de llegar a un 20 % de energía generada por fuentes renovables de este tipo para el año 2030 está aún lejos.

Hoy la mayor fuente de energía en Perú proviene de los hidrocarburos, principalmente del gas natural, considerado como fuente de energía de transición porque emite menos cantidad de CO2 que el petróleo y el carbón, aproximadamente la mitad de lo que produce el carbón. Sin embargo, investigaciones recientes indican que el gas natural, además del dióxido de carbono, emite otros gases de efecto invernadero como el metano, el principal componente de este combustible fósil.

Otro problema que representa el gas natural tiene que ver con la cantidad de reservas probadas en Perú. Un informe de NRGI indica que las reservas probadas actuales del gas natural en Perú tienen un horizonte aproximado de dos décadas. “Las reservas actuales de Camisea —en Cusco— si se sigue al ritmo de producción actual durarían unos 20 años. Si se quieren ampliar las reservas de gas tendría que haber explotación mayor y hay lotes que están en lugares sensibles porque están en territorios amazónicos de alta biodiversidad o se superponen con territorios indígenas. Lanzarse a la exploración de gas natural en territorios vulnerables tiene un costo alto en términos de impacto potencial ambiental y social”, señala la especialista en industrias extractivas Claudia Viale, consultora de NRGI y autora del estudio.https://flo.uri.sh/visualisation/17672982/embed

Para diciembre de 2023, el Sistema de Energía Interconectado Nacional (SEIN) reportaba que el 53 % de la energía en el Perú es generada por centrales termoeléctricas a base de hidrocarburos, un 37 % por hidroeléctricas, el 6 % es energía eólica y el 2 % solar. Un menor porcentaje corresponde a la biomasa.

“Si bien necesitamos de energía para desarrollar actividades económicas importantes, la fuente de esa energía no tiene que ser petrolera. Nosotros venimos haciendo esfuerzos para acceder a fuentes de energía renovables que se puedan usar en la Amazonía. Hay que considerar que tenemos sol todo el año y de manera continua. Es poco inteligente no aprovechar esta enorme energía”, señala José Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua en Loreto.

La situación en las comunidades indígenas es aún más compleja. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indica que en Loreto apenas un 52 % de las viviendas rurales cuenta con energía. Una cifra por debajo del promedio nacional que es de 79 %. Lo mismo ocurre en otras regiones amazónicas de Perú. En Madre De Dios la energía llega al 66 % de las viviendas, mientras que en Ucayali no supera el 51%.

La paradoja en Loreto es que de sus bosques se extrae petróleo. Y esta actividad, con más de 50 años de presencia en esta región, ha dejado una gran cantidad de pasivos ambientales. Además, el precio de este combustible en las comunidades nativas de Loreto es el más caro del país. Mientras en Lima, el galón del diesel cuesta 15 soles (unos 4 dólares), en Loreto llega a 20 o 22 soles (5 a 6 dólares).

La paradoja en Loreto es que de sus bosques se extrae petróleo. Y esta actividad, con más de 50 años de presencia en esta región, ha dejado una gran cantidad de pasivos ambientales. Además, el precio de este combustible en las comunidades nativas de Loreto es el más caro del país. Mientras en Lima, el galón del diesel cuesta 15 soles (unos 4 dólares), en Loreto llega a 20 o 22 soles (5 a 6 dólares).

“El Estado nunca se ha preocupado por llevar energía a las comunidades”, comenta Aurelio Chino, de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep). “No hay una intención legítima del Estado de querer apoyar con energía solar para mejorar la calidad de vida de la población en la zona”, precisa el líder indígena en uno de los reportajes que forman parte de este especial.

La explotación de petróleo no se ha detenido en Perú, como tampoco ha sucedido en otras partes del mundo. En 2023, el gobierno peruano presentó un paquete de 31 áreas con potencial para explotación de hidrocarburos —petróleo y gas— en Amazonía y costa norte. La mayoría de las áreas de explotación petrolera en la selva se ubica en la región Loreto. Mientras que el gas natural proviene principalmente de Madre de Dios. Según el informe de NRGI, el 96% del gas natural se extrajo de lotes del proyecto Camisea ubicados en la selva sur de Perú.

Viale precisa que “no podemos volvernos dependientes del gas natural” porque eso significaría continuar con los combustibles fósiles. “Hay que tener una estrategia integral sobre qué fuentes y en qué territorios se deben producir”.

De los bosques de Loreto se extrae petróleo paro la energía eléctrica en esta región apenas llega a un 52 % de las viviendas rurales. Foto: Yvette Sierra Praeli.

También es necesario sumar a la discusión un tema clave: la dependencia de algunos gobiernos regionales y locales al canon de los hidrocarburos. “En Cusco, el gobierno regional y las municipalidades ubicadas cerca de Camisea —lugar en el que se explota gas natural— dependen del canon gasífero. Algunos municipios tienen hasta el 80 % de su presupuesto dependiente de este combustible. En Loreto también es un porcentaje importante del presupuesto”, indica Viale.

Por eso para la experta de NRGI, la transición energética no solo consiste en reemplazar los combustibles fósiles. También en saber qué pasa en esos territorios. “Una transición energética completa no es solo energía. Tiene que ir acompañada de una reforma fiscal que tenga que ver con descentralización fiscal y de qué ingresos disponen los gobiernos subnacionales. Además, el canon que se recibe ahora tiene que invertirse en la diversificación productiva y en desarrollo de energía renovables locales”, señala.

Mientras se discuten planes y se postergan decisiones, quienes viven en zonas rurales y comunidades indígenas sin servicio eléctrico buscan cómo llevar luz a sus casas. Wilfredo Tsamash, presidente de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín (Codepisam), tuvo que comprar un panel solar para tener luz en su casa en la comunidad nativa Bichain. “Puedo decir que en experiencia propia he comprado directamente un panel solar mediano para mi casa. Y solamente para el alumbrado y poder cargar el celular, nada más. ¿Hacer funcionar una licuadora? Eso no podemos”.

Imagen destacada: Ilustración de Tobías Arboleda.