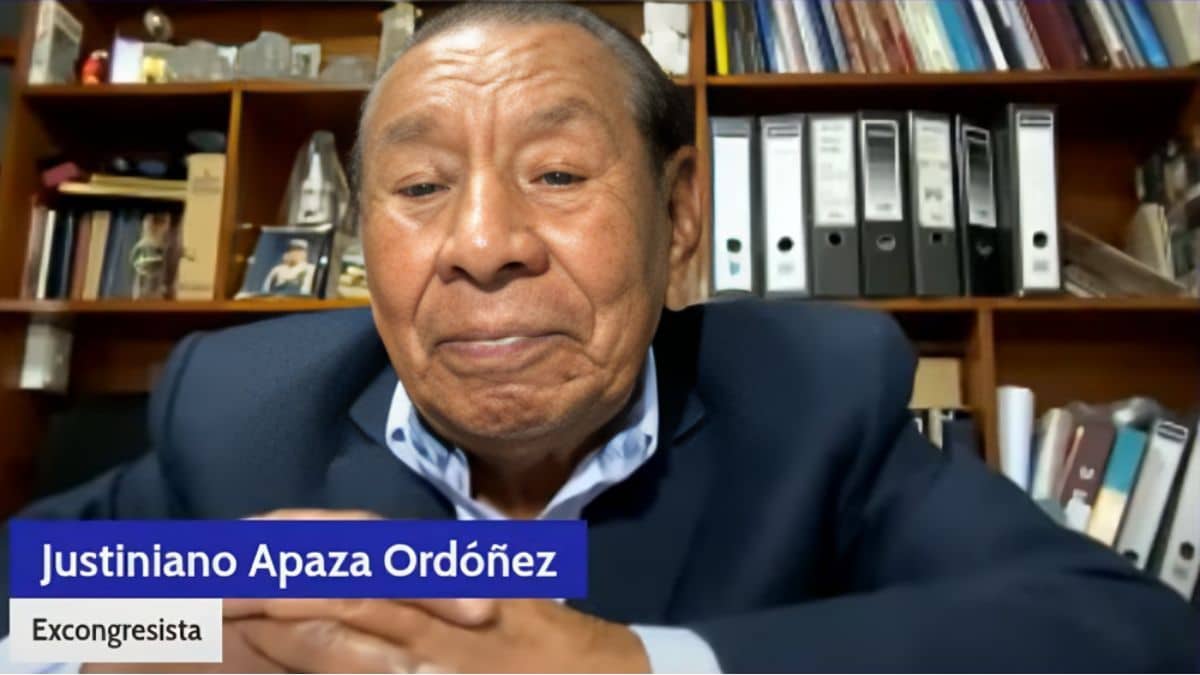

Carlos Rivera remarcó la ausencia de la Procuraduría Supranacional en la delegación designada por el actual Gobierno y la narrativa negacionista de la defensa oficial del Perú. Además, explicó la aplicación del derecho consuetudinario en Perú.

La defensa del Estado argumentó que no existen procesados ni sentenciados por crímenes de Lesa Humanidad en Perú. ¿Qué tan cierta es esa afirmación?

Esa parte de la intervención de la defensa del Estado fue bastante curiosa. Si “no hay crímenes de Lesa Humanidad”, por consecuencia “no hay nadie condenado por esos crímenes”. Entonces, ¿por qué hacen una ley para los crímenes de lesa humanidad y de carácter retroactivo? No tiene ningún sentido. Además, que es una ley que no solamente es declarativa, sino que tiene como objetivo anular sentencias. Lo dice expresamente en sus artículos.

Hay un negacionismo de aceptar de que en un país más o menos civilizado como el que somos, podemos aplicar los jueces penales normas de derecho internacional que no necesariamente deben pasar por un proceso de incorporación de la ley a la legislación positiva.

Precisamente lo hemos dicho ante la Corte IDH. Actualmente, en Perú hay por lo menos 30 sentencias contra violaciones a los derechos humanos que han sido calificados por el Poder Judicial peruano como crímenes de lesa humanidad utilizando categorías del derecho penal internacional, principios generales del derecho internacional y más específicamente principios del derecho penal consuetudinario. Todo eso se puede utilizar, es perfectamente legal.

Pero es verdad que la legislación no reconoce ese tipo de delito, ¿por qué se menciona ahora?

¿Por qué hay esa calificación? Porque encuentran que los homicidios, los secuestros, la desaparición forzada, la tortura o casos violación sexual que han sido tipificados de esa manera de acuerdo a la ley penal nacional, la ley penal de 1924 o el código penal de 1991. Entre esas leyes encontraron los jueces que estos no son delitos comunes. Los Casos de Los Cabitos, Cayara, Barrios Altos, La Cantuta, sobre esos casos, la justicia peruana ha dicho: ‘estos no son delitos comunes’. Más aún si se analiza y se acredita si se cometieron en un contexto de graves violaciones de derechos humanos, si las víctimas son civiles, si quienes los perpetraron fueron elementos oficiales de las fuerzas de seguridad, si los crímenes fueron cometidos como parte de un planeamiento, es decir, si tuvieron una planeación estratégica.

Eso es lo que determina que el caso Accomarca, tipificado como homicidio; el caso La Cantuta, tipificados como desaparición forzada; el caso de María Magdalena Monteza, tipificado como violación sexual. Esos casos se han calificado complementariamente como crímenes de Lesa Humanidad de acuerdo a principios generales, porque hay una obligación de los Estados, de que firmen o no firmen tratados algunos, deben perseguir esos crímenes en las condiciones que el derecho internacional lo ha venido estableciendo.

Una de las condiciones que proviene del derecho internacional es que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Son normas de carácter imperativo del derecho internacional que todas las naciones deben cumplir haya o no firmado un tratado.

Pareciera que hubiera una intención de generar una documentación histórica forzada, incluso en fueros internacionales, de reescribir la verdad. ¿La defensa del Estado Peruano en la Corte IDH entraría en esa narrativa?

Estamos en ese proceso. No solo está pasando en Perú, sino en Europa, en otros países de Latinoamérica. Hay una más clara tendencia de reescribir la historia y parte de esa reescritura pasa por decir que ‘en Perú no hubo crímenes lesa de humanidad, que no hubo violaciones de derechos humanos’. Eso resulta incoherente y hasta inmoral. Yo supongo que los magistrados de la Corte IDH deben tener el mismo nivel de sorpresa.

Lee también: Miguel Jugo: “No hay seguridad jurídica en un país que no cumple sentencias de la Corte IDH”

¿Es normal ese tipo de estrategia jurídica de parte de una nación o Estado en el que estarían vigentes la defensa de los Derechos Humanos?

Coincidente con el estándar que se ha ido desarrollando desde el año pasado, ya que tuvo su máxima expresión en la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó la libertad de Fujimori. Es el documento judicial que nos colocó en una evidente posición de desacato. Ese es el estándar de la defensa del Estado y todo eso tiene una explicación estrictamente política.

Son dos abogados que el ministerio de justicia ha contratado, pero que no son abogados de la procuraduría supranacional. Nos llama la atención porque hace más de una década la defensa internacional del Estado estaba a cargo de la Procuraduría Supranacional.

Síguenos también en nuestras redes sociales:

Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube. Únete también a nuestro canal informativo de WhatsApp haciendo clic AQUÍ.

Lee también: Corte IDH: Abogados arequipeños cuestionados por defender postura del Congreso sobre crímenes de lesa humanidad